蒲郡の三ヶ根山 以前は零戦のエンジンといわれてた瑞星発動機(ハ102 ハ26)

にほんブログ村

Youtubeやってます。チャンネル登録お願いします==>楽しいショベルヘッドyoutubeチャンネル登録

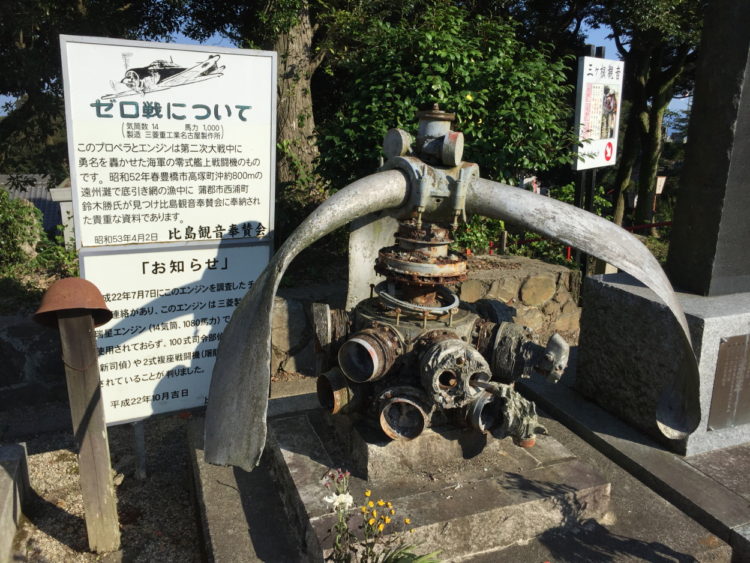

三ヶ根山のフィリピン観音にも、また海中から引き上げられた星型エンジンが展示されている。最初はゼロ戦のエンジン、栄だということで展示していたみたい。展示というか、慰霊碑なんだろうね。栄ではなく三菱製の瑞星エンジン、陸軍だとハ102かハ26

赤茶けた鉄兜。元の持ち主ももう鬼籍だろうか。雨に打たれ太陽の紫外線にやられサビで出来ているかのようだ。

サビが比較的少ない部品が露出していた。何かと思えば吸気バルブのようだ。ゼロ戦に搭載されてた栄ならピストン径はアルミ鍛造ピストン130mmストローク150mmなのでショベルと同じロングストロークエンジンなんだけど、瑞星はピストン径140mmストローク130mmでショートストローク。上に付いているのはプラグ。栄には4極の多極プラグが使用されていたそうで、瑞星も多分同じ多極プラグなんだろう。非常にショベルヘッドのヘッド構造に似ている。

ブリスクでいえば、この多極タイプと同じような構造だ。圧が高い中での失火防止と、多極にすることで電極消耗を分散、耐久性アップ、放電特性(要求電圧を下げる)、絶縁体沿面のカーボンを焼き切って絶縁低下を抑制するためエアーギャップ火花放電が発生する多極化 これ、大戦中の星型エンジンに要求されて使用されてたプラグ。ヘミヘッドのショベルとまさしく同じ。よって、ブリスク多極をさらに進歩させた、セミ沿面のLGSプラグが有効であることは当たり前といえば当たり前なんだろうと思う。

ピストンはエンドリングがある。瑞星は三菱製のエンジンで零戦開発した堀越技師は試作をこの瑞星でしていた。前方の視界が確保しやすいように、径の小さな瑞星にした。そして当時は大きな径の金星と、小さな径の瑞星が三菱にはあって、小さい径の瑞星を零戦の試作に採用。その後、瑞星は海軍の意見で、中島(現在のスバル)の栄に換装された。この栄も同じく径の小さなエンジンで、これでゼロ戦をギチギチに設計したもんだから、あとで出力が大きなエンジンが積めなくて他国に大きく水を開けられた。

ちなみに、現在、オリジナルの栄エンジンが積まれているのは世界で一機だけ。他はP&Wのツインワスプなんかを積んでいるけど、これが径が大きくて、カウルなんかも新造。さらに頭でっかちになるので、お尻に150kgほどバラスウェイト乗せているとか。あのずんぐりむっくりなのは、オリジナルの形状では無いので注意が必要。そこまで細かいこともメディアは流さないし、そんな微妙なことに気づいてあーだこーだ言うのもマニアだけだろうと思うんだけど、それでもあのずんぐりむっくりした零戦は”オリジナル”の美しさとはかけ離れているし、当然ボア140mm×ストローク140mmのツインワスプはロングストロークエンジンの栄とは音も違うだろう。

ピストン径は140mmで、残存ピストンは上部がなくなっている。リセスとかトップ、セカンド、オイルリングの部分がなくなっている。ショベルのピストン径が90mmくらいなんで、それよりも大きい

いくつも星型エンジンを見てきて初めて知ったけど、シリンダーとヘッドの接続ってねじ込みなのね。シリンダーにヘッドをねじ込んで一体にして、それをクランクケースに取り付ける工程。気筒と気筒の間の隙間の無さ、V型になっているところに差し込むボルト、ここだけ見ればショベルのエンジンと同じ構造してる。シリンダーの冷却フィンは鉄製で切削加工にて製作しているそうだ。

ペラ周り。可変ピッチかな。住友のハミルトンペラだと思う。可変ピッチはアメリカのハミルトン社の特許を使用している。終戦後、住友は財閥解体の前にハミルトン社に、特許の使用料を徴収してくれと依頼。ハミルトン社は1ドルを請求したそうだよ。欧米の技術を頼りに色々開発してたのに、技術の吸収先とドンパチやらかしたらダメだわなぁ。そして戦わなくてよかったアメリカと戦う選択したのはまずかったと思うわけで。満州の権益を譲っていたら共産圏と戦ったのはアメリカだったかもしれない。日本、アメリカ、中華民国VSソ連、中国共産党軍もあったかと思うと選択って難しいね。ちなみにドイツと組むと負けるみたい。

瑞星なら”二式複座戦闘機屠龍”に積まれていたものかもしれない。B29迎撃任務についてみたいだし。瑞星は陸軍ではハ102(瑞星21)と呼ばれていた。同じエンジンでも海軍と陸軍で呼び方が違った。末期になってようやく統一型番になっている。

にほんブログ村

Youtubeやってます。チャンネル登録お願いします==>楽しいショベルヘッドyoutubeチャンネル登録

No comments yet.