三式戦闘機 飛燕 続き ハ140

にほんブログ村

Youtubeやってます。チャンネル登録お願いします==>楽しいショベルヘッドyoutubeチャンネル登録

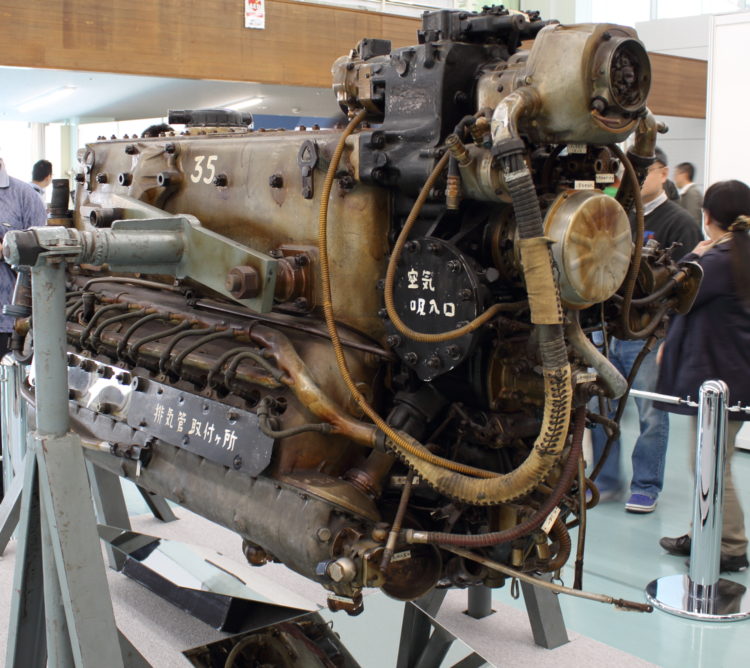

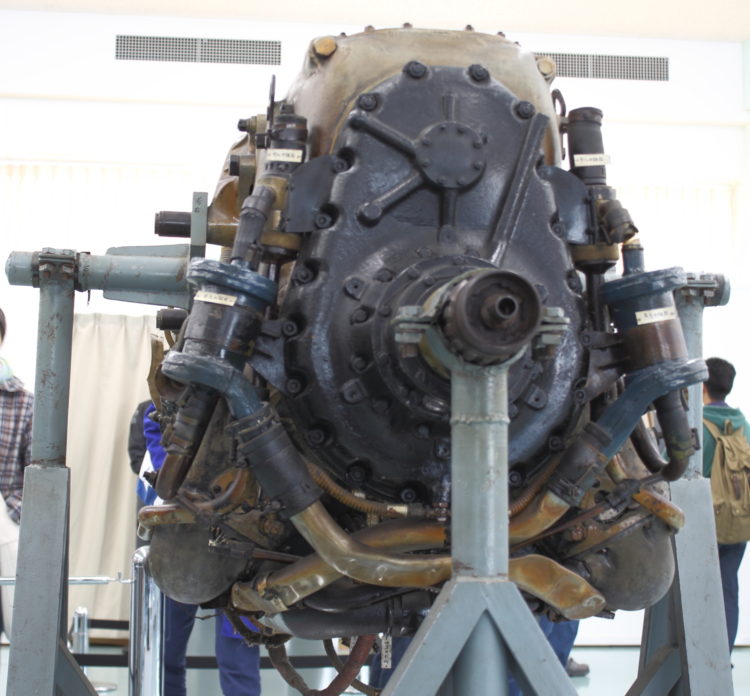

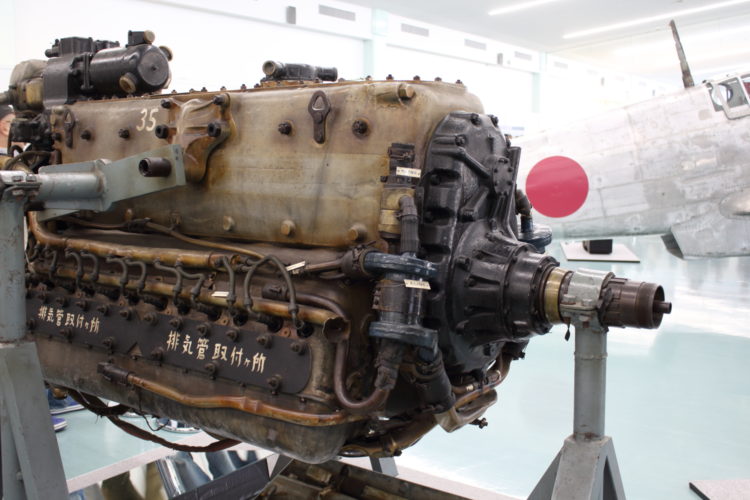

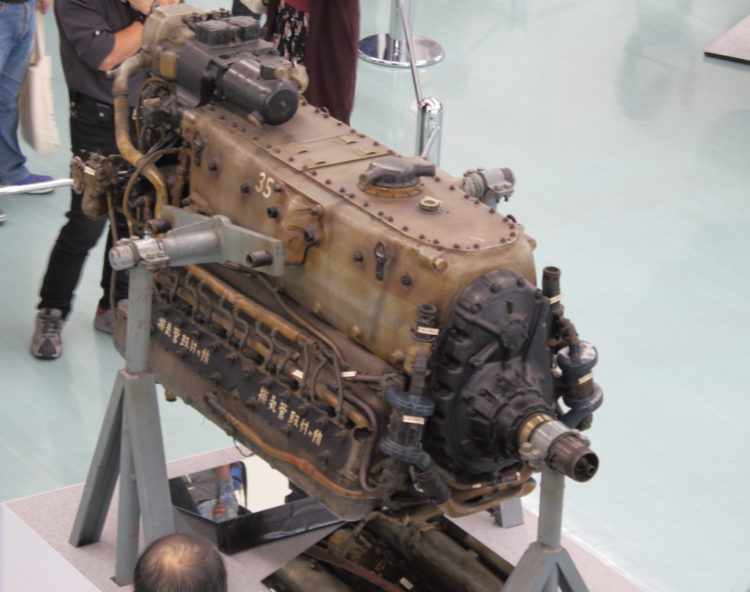

ドイツ製DB601のライセンス生産品ハ40の改良型ハ140 2型の飛燕に搭載されるのだが、構造の複雑さ、部品の要求精度の高さ、熱処理などなど工業力の裾野が狭い当時の日本には量産するのが困難なエンジンだった。

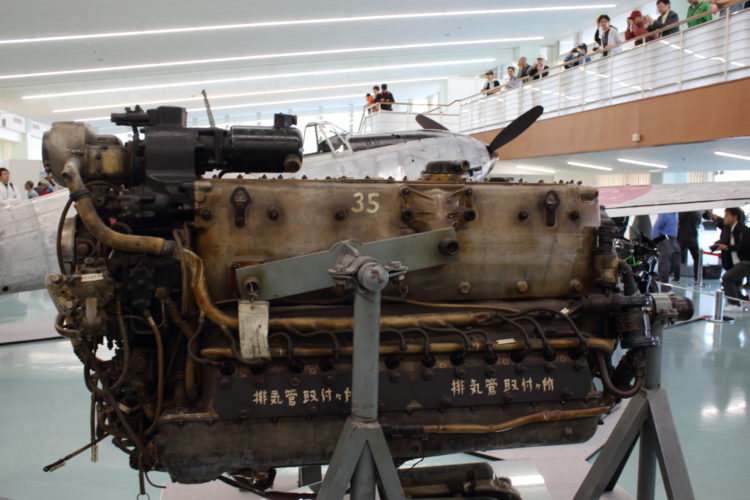

倒立V型なので、ロッカーカバーは下になっている。ちなみにエンジンは整備されたのですか?と作業メンバーの方に聞いたが、遺産でしかも所有権は川崎にないので何かあったらどうしようもないので触っていないとのこと。多分、知覧で展示されていたときのまんまだろう。

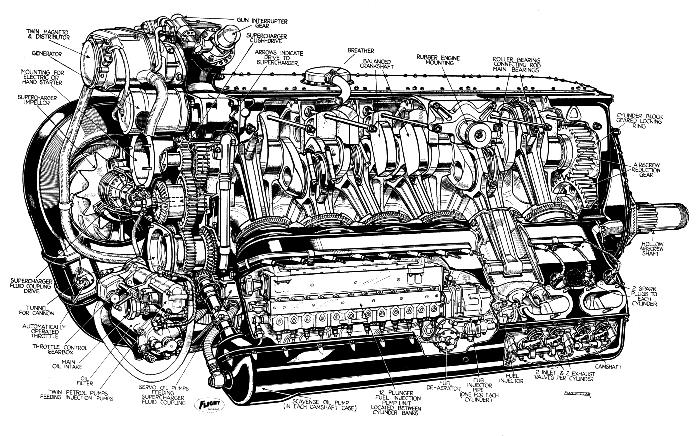

コピー元のDB601 クランクシャフトが上で下に向けてV型になっている。ベベルギアによるカムシャフト駆動のSOHCエンジン

ハ40はクランク軸にニッケルが使えなかったので、よく破損したそうだ。またビッグエンドのクリアランスも10倍くらい広かったりと、工作機械精度が出てなかったので作った製品も精度のバラつきが大きかったのだろう。

現在でこそ、世界中で活躍する日本産工作機械であるが、当時はインガーソルなどの米国メーカのほうが良い工作機械を提供できた。

余談ではあるが最近の工作機械はベッドやコラムの鋳物を解析で必要な肉厚にしていたり、移動速度と組立を簡素化するためリニアガイドにしているので、重切削が苦手。ガンガン削るのには、80年代のNC工作機械のNC部分を最新のものと交換してやるといい。80年代のものはベッドもコラムも主軸も鋳物がふんだんに使用され、充分枯れているので精度変化はおきにくく、移動もターカイト貼り付けとキサゲで剛性が高い。先日、鋼材の仕入れに行ったら仕入先のOKKのMCがそのような改造をされていた。

クランクケースが上向きで、下側にシリンダーがある。機体下部から整備できるようにしていたのだろうか。オイル潤滑はハーレーと同じドライサンプなので、別体でオイルタンクがあるのだろう。

民間では自動車どころかバイクでさえ一般的で無かった頃の最先端エンジン。よくそんな状況でこのような複雑な構造のエンジンを生産出来たもんだと思う。

しかしながらこのハ140、生産数が全然追いつかず、工場には大量の首なし飛燕が並んだそうな。

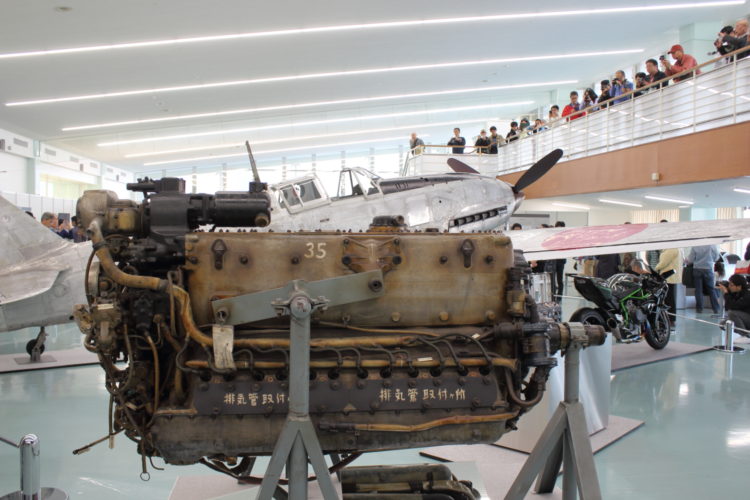

この首なし飛燕の頭に従来のOHV星型エンジンを装着したのが、”5式戦闘機”1944年8月にハ140の生産見込み無しの判断が下されたあとのことだった。ハ112-II海軍では金星62型と呼ばれていた三菱製のエンジン。出力は1500馬力で、ハ140と同じであった。

スリムな機体に直径1.2mほどのエンジンが取り付くので、かなり違和感を感じる。エンジンカウルと胴体に段差が出来ている。イギリスに1機だけ残ってて、この17号機飛燕を再現する際に色々と参考にしたそうだ。

川崎重工ならこの程度のレシプロエンジンはすぐにレプリカを作れるだろうけど、やらないだろうなぁ。最新のエンジン開発しないといけないしね。

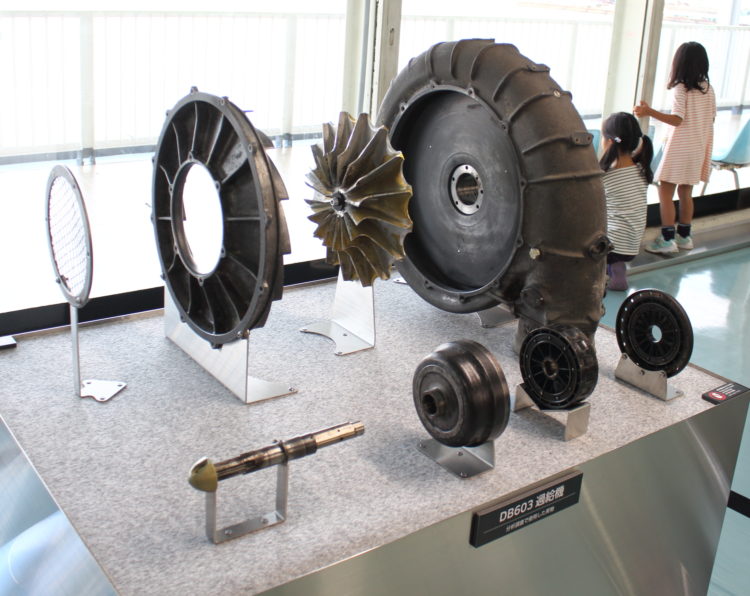

DB603(ドイツ ダイムラーベンツ製)の過給機(ターボ)

そして、ターボつながりで1983年発売の750ターボが展示されてた。112ps 空冷ターボ

83って、わたしのFLHと同じ年か・・・ 80年代って国産バイク絶頂で変態バイクが毎年出てきてワクワクしたなぁ・・・

にほんブログ村

Youtubeやってます。チャンネル登録お願いします==>楽しいショベルヘッドyoutubeチャンネル登録

[…] 河口湖自動車博物館飛行館 今回は発動機関連を中心に。三式戦に積まれていたハ40の海軍版。コピー元はダイムラーベンツのDB601 海軍のアツタは愛知飛行機、陸軍のハ40はカワサキで生産された。生アツタエンジンは初めて見た。靖国に彗星が展示されいる。その彗星のエンジンがこのアツタである。 […]